Un vrai faux journal d’Adrienne de La Fayette, tel est l’ouvrage de Sabine Renault-Sablonière, elle-même descendante du « héros des Deux Mondes ». Faux journal, car, si les événements évoqués sont authentiques, si le travail de documentation et de recherche est considérable, tout l’entour, tout ce qui fait la « chair » du livre appartient entièrement à la plume de l’auteur. Vrai journal, car, à travers ces « imaginations », apparaît sans nul doute la véritable Adrienne, à tout le moins sa nature profonde, secrète.

Il en ressort un ouvrage qui se lit comme un roman d’aventures, des personnages auxquels on s’attache au fil de la lecture, personnalités hors du commun, avec leurs joies, leurs drames, les vicissitudes de l’Histoire qui, en dépit de son potentiel destructeur, ne parvient pas à anéantir les individus.

Au-delà de l’intrigue romanesque, au-delà du roman historique, le lecteur se voit offrir, en la personne d’Adrienne, une superbe « leçon » d’amour, de loyauté, de dignité. Adrienne, jeune fille naïve et « romantique » avant l’heure. Adrienne, épouse de l’incomparable La Fayette et mère de ses enfants. Adrienne, « femme d’affaires ». Adrienne, résistante énergique face à la bêtise et à la vulgarité. Adrienne, enfin, fidèle soutien d’un La Fayette qui apparaît ici dans toute sa grandeur, un La Fayette visionnaire dont les idées – de liberté, d’indépendance, notamment – semblent d’une incroyable actualité.

Diplômée de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales et titulaire d’un Diplôme d’Études Approfondies en Histoire contemporaine, Sabine Renault-Sablonière a été auditeur, en 2006, à l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale.

Elle a créé en 1995, un cabinet de conseil en communication.

Sabine Renault-Sablonière est, en outre, administrateur de l’association Hermione – La Fayette.

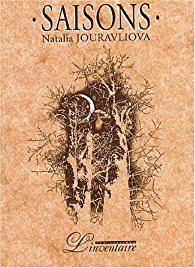

Édition en langue française

Édition en langue française

Édition en langue russe

Édition en langue russe

Édition bilingue

Édition bilingue